松尾 直博先生 公開講座

松尾 直博先生 公開講座

こんにちは🌸さくらや調布店です。

今日は、社会教育学習グループ 「子育てネットkonokono 」公開講座に参加し、松尾 直博先生(東京学芸大学准教授)から、知らなかったことをたくさん教えていただきました。

松尾先生は、スクールカウンセラーを経て、不登校や発達障害の方、その家族を長年支援していらしたそうです。

★テーマにある「学校に行くこと・学ぶこと・幸福に生きること」が最近は一致しなくなってきたのこと。

1973年頃は、正にこの価値観のピークでした。この時期は高度経済成長期のため、田舎にいても学校でしっかり勉強をして良い点を取れば、都会に出て工場や会社に就職できて幸せになれることが多かったので、親も子どもに一生懸命勉強させました。

1985年頃には、詰め込み教育によって合わせられない子どもを教師が押さえ込もうとして、逆に非行に走る子どもが増えました。

そしてここ数年は、必ずしも9教科の勉強を頑張ったからといって幸せになれるかは分からず、早くから好きな事、得意な事を伸ばした方がいいのではといった価値観に変化してきているそうです。

これは1952年頃の第二次世界大戦後に、一通り小学生で読み書きを学んだので、家業の農業や漁業を継いだりするために、中学校へ行く生徒が減った時期と同じような現象が起きているそうです。

通信制高校に行く子どもが17人に1人の割合で増加傾向にあり、高校に通うことで奪われる時間を家族の介護や自分の好きな事に充てて過ごす生徒が増えてきているそうです。

学ぼうと思えば、ネットやYoutubeで幾らでも学ぶことができるので、学校へ行く意味を見出せなくなっているのですね。

学校に行けない原因は、人間関係などの他に、身体の不調による朝の起き辛さもあり、思春期ならではの疾患によるものもあるそうです。

例えば、起立性調節障害は、小学校高学年〜高校までの急激な成長に循環器の成長が追いつかず、血圧低下によって血圧がうまく上がらないため、無理に起きて歩くことによって脈拍が上がり、数10m歩いただけでマラソンを走ったような心拍数になるそうです。

無理させないことも大切ですね。

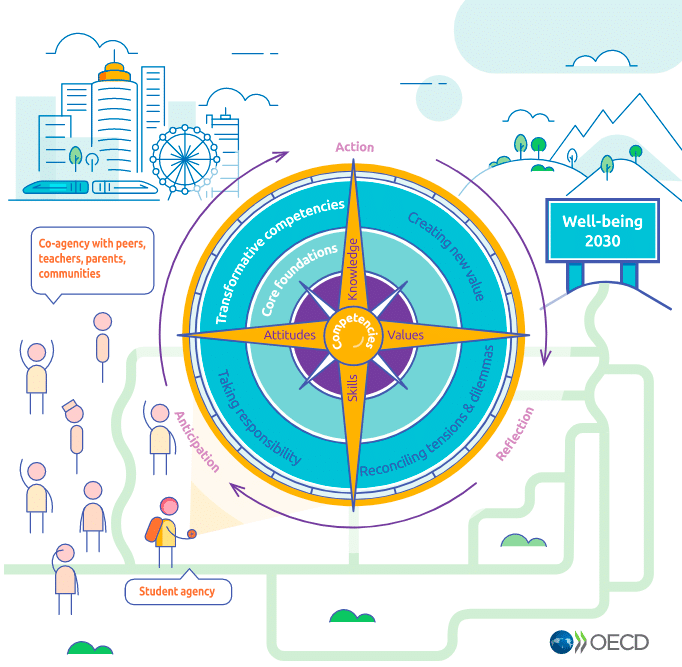

「OECD LEARNING COMPASS 2030」についても教えていただきました。

これからは、変化を起こす人、変化に合わせるのではなくよい変化を作り出せる子ども=change maker が求められています。

OECDの今までは経済的に豊かになるために技術・知識が議論されていましたが、そこに人「Student agency」が加わりました。手に持ったコンパス「技術・知識」をWell-beingのために、自分の幸せな人生を作る、そしていい社会にしたい、という思いを育てていくことが必要で、そこには応援してくれる仲間、先生、両親、地域の存在が大事だということです。

ここが曖昧だと、何のために勉強しているのかわからなくなり、苦しくなってしまうとのことです。

「何のために勉強するのか」9教科だけが勉強じゃないですよね。

世界も日本も少しずつ進化していってるのですね。

子ども達の自己肯定感を育むためにも、見識を広げたり、多様な価値観があることを知るためにも、いろいろな仕事や価値観を持った地域の大人や年上や年下のお友達の存在もとても大切です。

皆で子ども達を応援しましょう!

🌸さくらや調布店🌸

TEL:050-3704-2951(平野)

Mail:sakuraya.chofu@gmail.com