長いお休み頂きました。ありがとうございました。

長いお休み頂きました。ありがとうございました。

長いお休みをいただきました。

姪の結婚式に出席する傍ら長々続く兄弟間の相続(負の相続)のもつれ解消に励んできました。(まだ途中💦)

さて、どんなところに行ってきたかだけ写真でご紹介します。

私の出身地は大阪です。

今回は「古代大阪の海岸線」に思いをはせる旅です。

さて、何が古代大阪の海岸線…なのか。

行った場所は「大仙古墳」と「住吉大社」です。

実は両方とも海からよく見える場所にあった建造物です。

いまは海岸線から離れていて周辺にはそれより高い建物もたって海からは見えません。

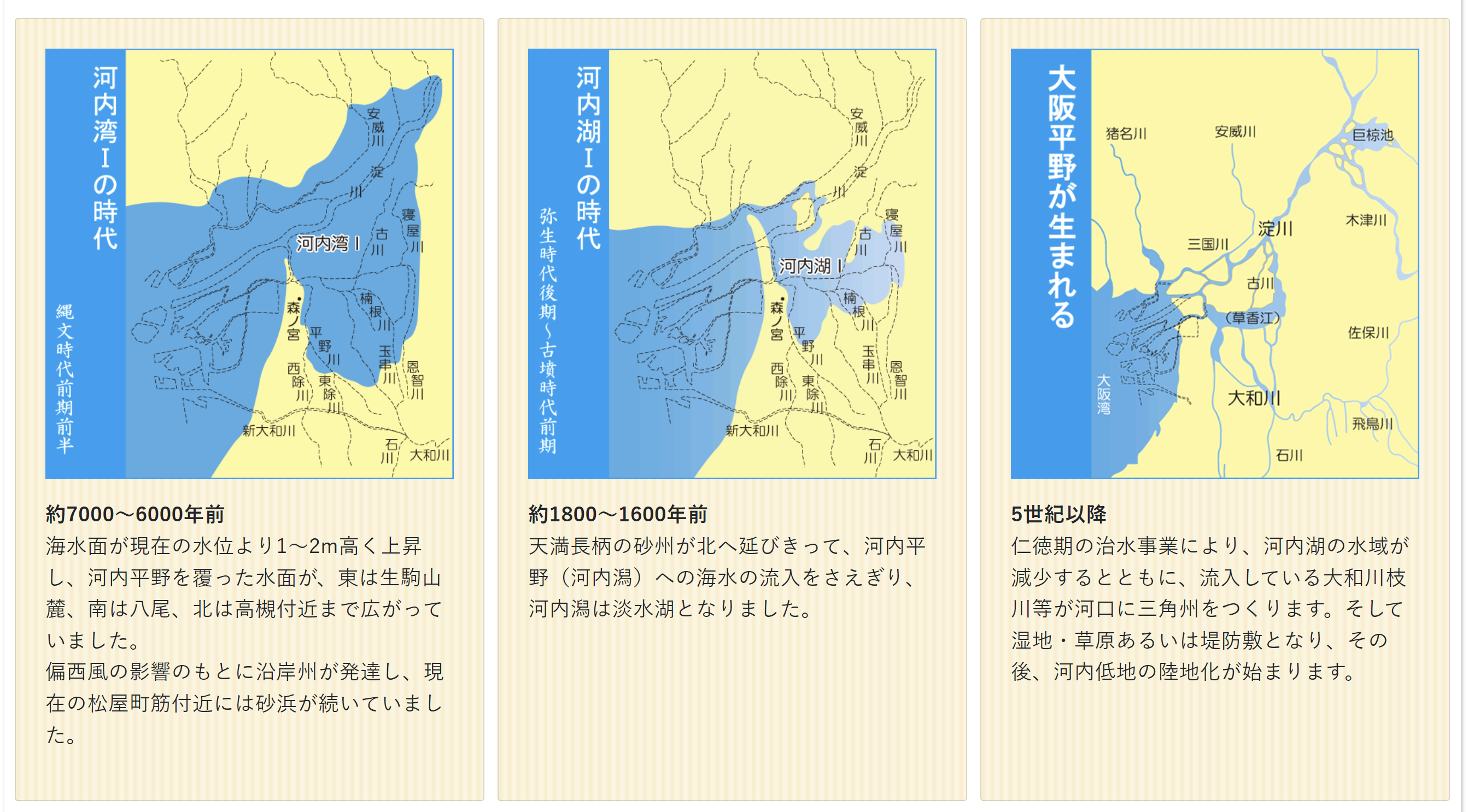

古代の大阪と言ってもよく分からないので下の写真をご覧ください。

見てもらうと分かるように水の部分が多い事が分かります。

(この古代の地図の解説は大阪市のホームページへ案内します。写真をクリックするとホームページに飛びます。是非解説もお読みください)

実は大阪の東側は大きな湖(入り江)がありました。

(大阪の東側が本当に使える陸地になっていったのは江戸時代の河川付け替え後)

そして西側は海です。

大阪の地名「なんば」というのは「難波」と書きます。

ここが昔海岸線で港「難波津(なにわづ)」があったけど波が荒いという場所の名残です。

つまり海に近い=海外に開いた場所。それが大阪です。

古代から度々大阪に都があったのもそういう事情です。

古代大阪に都があった最も有名な時代は小学校6年生・中学校の歴史の授業で習った「大仙古墳(仁徳天皇陵)」を作った時代です。(この古墳が作られた時代背景は割愛します)

有名な仁徳天皇陵を古代の人々が見た時、平地に人口建造物が大阪湾の向こう(瀬戸内海)から現れたので相当驚いたことでしょう。(本来木は無くて光の反射がいい石が表面に敷き詰められていたので太陽光で光っていた様です)

さてさて私は仁徳天皇陵に実際に行きたかったんですが時間が無く、周囲の古墳が一望できる堺市の市役所展望台(無料)からこちらの古墳を眺めてきました。

なんとここにはボランティアで解説してくれる方がいますので初めて行っても説明して貰えます。

古墳など写真を見てもよく分からないので写真に直接名称を入れておきました。(字の幅が古墳の大きさです~周囲2.8km)

見てもらうと分かりますが…もう山です。因みに天皇陵なので入れません。

市役所東南方向の景色です。

その反対の北向きの窓からは大阪市内が見えます。

こちらも写真に建物の名前を入れておきました。

一番よく見えるのがあべのハルカス

ついこの間まで日本一高い展望台でした。

しかし、以前はよく見えたであろう大阪城がかすかに見える程度(建物も邪魔している…)です。

展望台を下り堺市から大阪市に戻る時に寄ったのが「住吉大社」です。

2024年 大河ドラマ 光る君へ でまひろが書いている「源氏物語」で登場する 住吉大社です。明石から住吉大社に詣でたくだりがあります。まさにその地です。

住吉大社の周りはもう相当昔から陸地化していますが、おそらく海に沈む夕日が拝めた神社だったのでしょう。

いまは全く見えません。(いまも夕日が見える神社に行ってみてみたい~!!)

住吉大社の有名な赤い太鼓橋とその頂上から見た風景です。

写真の奥におそらく海が広がっていたと思います。

(写真の黄色い球はただの街路灯です💦)

いま参道の向こうには南海電車の駅(高架)が横たわっていて視界を遮っています。

市内までの帰りは阪堺電車(路面電車 東京でいう所の 都電荒川線っぽい物)で帰ってきました。

到着は皆さんご存じの通天閣の近く。

大阪に住んでいると通天閣には行った事が無い人が多いんですよ。

私も行ったのは子供を連れて大阪に帰省した10年ぐらい前(2013年位かな…)でした。

ビリケン様がいますが、私にとって通天閣は上る物ではなくランドマークとか標識に近いかもしれません。

大阪の南の方には古代史に浸れる名所がたくさんあります。

百人一首の歌を覚えている方にはワクワクする聖地巡礼になると思います。

是非!! 行ってみてくださいね✨

~余談~

堺市市役所行った時は「ゴルゴ13」の展覧会も開催していました。

(さいとうたかお さんが小学校時代堺市に住んでいたそうです)